越南海关"红单"困局与稽查攻防:中资企业合规应对策略研究

引言:

越南海关监管体系近年来呈现强化趋势,2023年全国海关稽查达7,856次,追补税款高达2.47万亿越南盾。本文基于越南《2020年海关法》及实务操作,系统解构海关合规稽查与 “红单” 布控机制的法律逻辑,通过典型案例分析揭示E31/E42特殊报关、原产地标签、价格申报等高频风险领域。研究发现,越南海关已构建 “智能风控+信用管理+追溯追责”的立体监管网络,中国企业需从合规体系构建、主动披露机制、争议解决策略三个维度建立应对体系。本文提出的“预防-应对-修复”全周期合规模型,为中资企业在越贸易提供兼具理论深度与实践价值的法律指引。

一、越南海关合规稽查的制度架构与实践特征

(一)稽查体系的法律渊源与监管框架

越南海关稽查制度建立在 “国内法-行政法规-操作指引” 三层规范基础之上。《2020年海关法》第10章专门规定稽查程序,第113条确立主动披露减免责任制度;《2021年海关稽查办法》则细化稽查启动条件、程序规则及法律后果,明确稽查追溯期最长可达5年。实务操作中,越南海关总署通过第39/2018/ND-CP号决议及其配套指引,构建了 “风险评估-分类处置-信用管理”的动态监管模型,将企业申报数据、历史合规记录、行业风险等级等要素纳入VNACCS/VCIS风险管理系统,实现稽查对象的智能筛选。

特别值得注意的是,越南稽查制度与国际规则深度衔接。作为RCEP成员国,越南在原产地规则执行、海关估价标准等方面需符合国际规范,而《欧盟-越南自由贸易协定》(EVFTA)对知识产权的严格保护要求,进一步强化了越南海关对标签合规、商标侵权等行为的监管力度。这种 “国内法与国际规则交织” 的监管特征,使中国企业面临更为复杂的合规环境。

(二)稽查实践的典型特征与中资企业风险图谱

根据越南海关2023年统计数据,中国企业已成为越南海关监管的重点对象。从违规类型看,呈现三大特征:

1.特殊报关类型滥用风险突出:E31(免税进口)、E42(特殊加工)等优惠政策被违规使用,某箱包企业因E31原料使用与出口实绩严重不符,被追缴16亿越南盾(约45万元人民币)并取消使用资格。

2.原产地与标签合规漏洞频发:“Made in Vietnam”标签伪造、产地信息缺失等问题占稽查案件的63%,反映出企业对越南原产地规则的认知不足。

3.价格申报与归类争议多发:某电子企业因连续3年申报价格低于行业均值,被裁定补税 + 罚款合计89亿越南盾(约250万元人民币),暴露价格申报策略的合规缺陷。

稽查实践还呈现“追溯性强、处罚严厉”的特点,不仅可对当前行为追责,还可回溯5年内的进出口活动,涉及刑事犯罪的(如标签欺诈)更无追溯时效限制,形成对企业历史合规记录的全面审查。

二、海关稽查的启动机制与企业应对准备

(一)稽查启动的六大法定情形

越南海关稽查启动遵循“风险导向”原则,具体包括:

1.常规抽查稽查:基于企业年度进出口记录的随机性检查,每年可能抽取1次,海关通常提前发函通知。

2.风控模型布控:系统自动识别高风险行为,如价格偏离、产地敏感、货物描述模糊等触发稽查。

3.投诉举报启动:第三方(客户、竞争对手)提供实物证据或发票证据时,海关启动立案调查。

4.信用评级触发:连续申报不实、多次延迟缴税等行为导致企业信用等级过低,被纳入 “重点关注名单”。

5.专项指令稽查:财政部、反走私部门联合下达的专项任务,如Chi Ma口岸针对假冒产地货物的专项稽查。

6.历史行为追溯:对过去1-5年的进出口行为进行后审调查,特别针对补税和规避监管行为。

值得注意的是,企业即使当前申报无异常,也可能因历史违规行为被追溯稽查,某企业因2021年E42申报问题在2024年被启动稽查,印证了监管的长效性。

(二)稽查应对的文件准备与证据管理

当企业收到 “海关稽查通知书” 时,需立即整理四大类文件:

1.主体资格文件:营业执照、税码登记表、进出口经营权备案证明、公司章程等,证明企业合法经营资质。

2.进出口操作文件:报关单(电子与纸质)、发票、装箱单、合同、产地证(CO)、货运单据(B/L、提单)等,还原进出口全流程。

3.价格与核算文件:进口价格构成说明、海关估价对照表、加工产品原料消耗定额(如适用E31/E42),佐证申报价格合理性。

4.税务与财务文件:税款缴纳凭证、税务申报记录、供应链付款合同,证明税务处理合规性。

然而实务中,文件不全、电子档与纸质档不一致等问题,常被海关视为违规迹象。某企业因15%原材料供应合同缺失,导致稽查结论不利,凸显证据管理的重要性。

三、稽查处罚类型与企业救济路径

(一)违规行为的法律后果与追溯规则

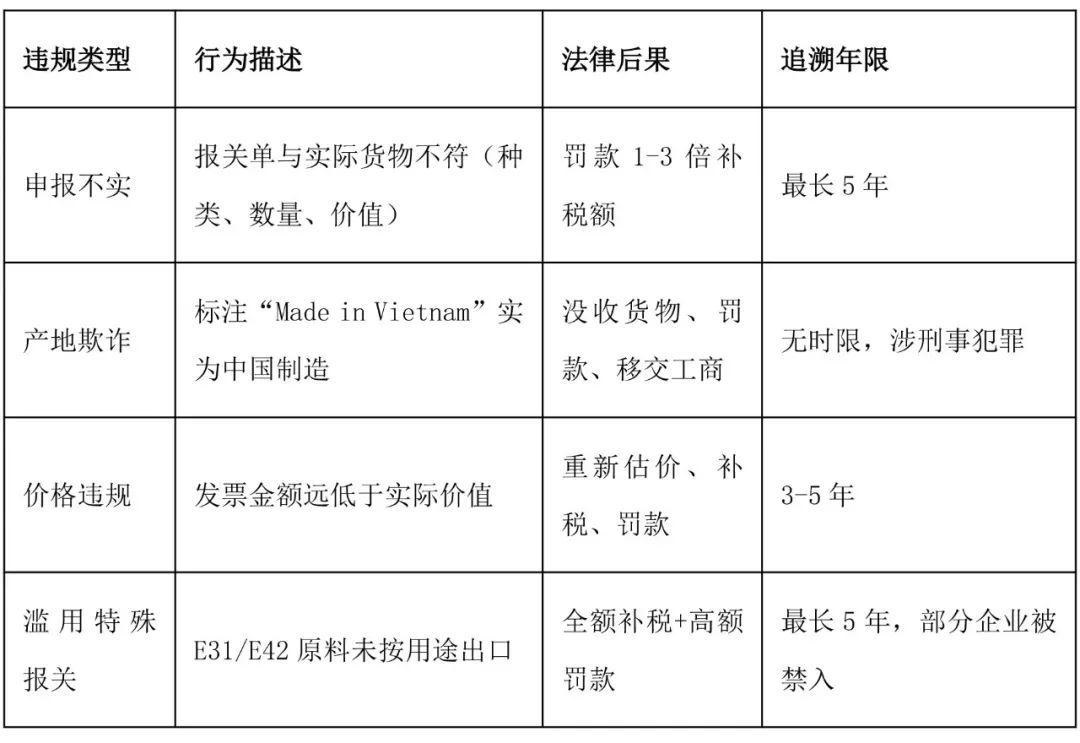

越南海关对违规行为的处罚呈现 “多维度、重惩戒” 特点。

违规行为及法律后果表

典型案例中,某电子企业因价格申报问题被裁定补税+罚款250万元人民币,并被取消E42报关资格一年,信用评级下调导致通关周期从1天延长至4-5天,反映出处罚后果的系统性影响。

(二)主动披露制度的实务运用

越南《2020年海关法》第113条确立的主动披露机制,为企业提供了减轻责任的法律途径。实务操作中,企业应遵循 “三早原则”:

1.早自查:年度内主动整理进出口记录,自建 “自查台账”,识别潜在违规点。

2.早披露:发现问题后准备 “主动披露书”,内容包括问题说明、涉及金额、纠正措施,由律师辅助递交海关。

3.早纠正:附相关证据材料,证明已采取整改措施,通常可实现 “免罚仅补税”。

特别提示:主动披露必须在收到稽查函前完成,且文件需由专业律师制作,避免因表述不当加剧风险。某企业通过提前半年主动披露标签瑕疵,成功免除罚款,仅承担补税义务,印证了该机制的实用价值。

四、越南 “红单” 机制的法律解构与应对策略

(一)“红单” 布控的制度本质与触发因素

在越南口岸清关体系中,“红单” 代表货物被系统列为100%查验对象,面临延迟放行、滞港成本增加等风险。其法律本质是海关风险管理系统(VNACCS/VCIS)对企业风险等级的动态评估结果,依据《39/2018/ND-CP》及其配套法规运行。

触发 “红单” 的十大高风险行为包括:价格偏离、原产地不明、商品归类争议、混装夹带、报关频繁修改、企业黑名单状态、敏感商品进口、代理报关信誉差、交易结构异常、历史红单记录等。

(二)“红单” 应对的流程管理与成本控制

“红单” 流程通常包括 “申报-布控-查验-处理” 四个环节,一旦发现问题,将面临补税、罚款或退运等后果。成本测算显示,标准40HQ集装箱的滞港成本每日可达140-220美元,加上查验费和时间成本,可能导致客户索赔和信誉损失。

企业应对 “红单” 需准备七类申诉材料,按优先级包括:报关单与发票原件、装箱单与运输单据、原产地证书(Form E/D等)、产品实拍图、自查报告、律师说明函、近12个月通关记录,通过完整证据链证明申报合规性。成功案例显示,某企业通过提交HS编码纠偏说明+成分检测报告,2天内解除红单布控,恢复绿色通道。

五、企业全周期合规体系的构建路径

(一)预防阶段:合规体系的顶层设计

1.组织架构建设:设立海关合规委员会,由中越两地法务、关务、财务人员组成,制定《越南清关合规手册》,明确E31/E42操作SOP、原产地标签规范等。

2. 风险评估机制:每半年开展 “申报比对+估价测试”,建立“高风险商品清单”和“敏感操作指引”,如对鞋服、电子等品类实施原产地双重审核。

3. 信用管理规划:定期向越南海关提交合规记录、纳税证明,申请信用评级提升,同时避免使用信用不良的代理报关公司。

(二)应对阶段:稽查与红单的实战策略

1.稽查响应机制:收到稽查通知后,24小时内启动 “文件整理-法律评估-证据固化” 流程,由律师主导应对,避免企业人员擅自回复。

2. 红单申诉策略:建立 “红单应急材料包”,包含标准申诉模板、历史案例库、第三方专家联系方式,确保快速响应查验要求。

3. 争议解决预案:针对可能的处罚结果,制定 “行政复议-司法诉讼-外交协调” 三级救济方案,如某企业通过律师介入行政复议,将罚款金额降低40%。

(三)修复阶段:合规文化的持续培育

1.案例复盘机制:每次稽查或红单事件后,开展 “根因分析 - 流程优化 - 培训强化” 闭环管理,防止重复违规。

2.技术赋能合规:引入关务管理系统(GMS),实现价格预警、原产地自动校验、单据一致性审核等功能,降低人为失误。

3.外部专家合作:与越南本地律所、会计师事务所建立长期合作,获取最新政策解读和合规建议,如定期参与海关政策宣讲会。

结

论

越南海关监管体系的强化,倒逼中国企业从 “被动应对” 转向 “主动合规”。无论是合规稽查还是 “红单” 布控,其本质是越南构建现代化海关治理体系的必然要求,也反映出国际经贸规则在区域层面的深入实施。中资企业要在越南实现可持续发展,需超越传统的 “通关技巧” 思维,构建以法律风险防控为核心的合规管理体系。

作者:

本文转自贸法通公众号,转载请注明出处,版权归原作者所有,侵删