中德实用新型专利制度比较以及对专利申请策略的启示

中德实用新型专利制度的区别

我国专利制度的发展过程中部分借鉴了德国专利制度,因此有关专利的基本概念,如专利(发明)的三性(新颖性、创造性和实用性)等方面基本相同。不同的是根据中国《专利法》规定,专利分为发明、实用新型和外观设计。然而,在德国专利制度中,在德国的《专利法》中涉及仅仅涉及发明,而实用新型和外观设计则分别在《实用新型法》和《外观设计法》中进行保护。

在专利权的授予方面,根据中国《专利法》第九条规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。亦即,在中国可以采用“同日申请”策略。简而言之,中国《专利法》不允许申请人同时拥有相同主题和技术的发明专利和实用新型专利。而在德国专利制度中,同时拥有一项技术的发明专利和实用新型是被允许的。申请人可以同时拥有相同保护范围的德国发明专利和实用新型,不必放弃任何一个。发明专利和实用新型的权利要求可以完全一样,也可以不一样。对于相同主题的发明专利和实用新型,德国的实用新型申请可以不必和发明专利申请同时提交,而可以在德国发明专利申请处在“悬而未决”的状态下的任何时间内提交。这涉及到下文提到的“实用新型分离程序”[1]。

具体而言,中国和德国专利针对实用新型存在以下区别:

德国独有实用新型分离程序

实用新型分离程序(branch off):德国《实用新型法》规定,申请人先在德国就同一发明专利提出一项有效的专利申请的,申请人可以在提出实用新型申请时同时提出一份声明要求享有该专利申请的优先权。对专利申请要求享有优先权的,也适用于实用新型申请。

根据上述规定的优先权,实用新型申请的分离可以在专利申请结束或者可能的异议程序终结当月月底之日起两个月内行使,但最长自专利申请的申请日起十年内行使。

根据上述规定,德国允许从德国发明专利申请、欧洲专利(EP)申请或PCT国际申请分支出一个或多个实用新型申请,只要基础申请处于以下任一状态的规定期限内,即申请被撤回、视为撤回、被驳回、授权未生效或异议程序审结的当月最后一日起两个月内,但最长自专利申请的申请日起10年内行使。

实用新型分离制度使得申请人可以基于一件专利申请分出实用新型申请,而该专利申请的状态不受影响[2]。

分离出德国实用新型申请后,原有的发明专利申请程序仍然继续进行。德国实用新型分离程序为申请人在多种情况下提供了可能性,比如:如果PCT申请进入德国的31个月期限已经错过,则可以考虑在31个月期限截止日期所在月的月末起两个月内从PCT申请中分离出德国实用新型申请。在发明专利审查期间或者异议程序中,可以考虑分离出德国实用新型申请,快速获权后并以此请求停止侵权及损害赔偿[3]。

审查形式和可专利性标准不同

德国的实用新型专利制度采用登记制,即德国专利局不会对实用新型进行实质审查。通常,在满足形式要求的情况下,从提交实用新型申请到获得授权拿到实用新型证书只需要2-3个月。

德国的发明专利的“现有技术”标准和中国类似,即全球范围内的公开文献、公开使用或者公开展示均属于现有技术。但是实用新型的现有技术标准却远远低于发明专利的标准。在德国的实用新型中,新颖性是相对新颖性,即文献公开是全球范围,但公共使用的公开范围仅限于德国境内。申请日前的口头公开以及在德国境外的公开展示或使用并不属于实用新型的现有技术,亦即并不破坏实用新型的新颖性。同时,对于实用新型而言,在先的抵触申请只考虑权利要求,也就是说,只有记载在抵触申请权利要求中的内容才破坏在后实用新型申请的新颖性。

此外,德国实用新型还有6个月的申请人公开的宽限期。也就是说,在申请日或者优先权日起向前6个月内,申请人或发明人自己的任何形式的公开都不会破坏德国实用新型的新颖性。另外,德国实用新型的创造性标准与发明专利相同,不过在此要强调的是,如上所述,德国发明专利和实用新型对于“现有技术”范围定义是不相同的,仅仅对于相同的现有技术范围,创造性评判标准相同[1]。

在德国,实用新型注册时并不进行新颖性、创造性、实用性审查。德国专利商标局对于实用新型仅进行形式审查。而新颖性、创造性、实用性则作为对注册实用新型提出撤销请求的理由可以在异议程序中提出[4]。

在中国,与德国类似不会对实用新型专利申请进行实质性审查。但是在实用新型专利申请的初步审查过程中,中国审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备新颖性和创造性进行审查。具体的说,审查员可以根据其获得的有关现有技术的信息,审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性或创造性。

维持费用缴纳形式不同

为了维持实用新型的有效性,在德国在申请日起算第四年开始时,专利权人必须支付保护德国实用新型的维护费,具体而言需要分三次缴纳维持费(等价于年费),分别为第4-6年、第7-8年、第9-10年,均从申请日起计算[1]。而中国实用新型从授权起每年都必须缴纳年费来维持实用新型专利的有效性。

无效程序不同

中国的专利无效是由国家知识产权局的专利复审和无效审理部来审理,仅裁决专利性问题,无论审理结果如何,专利权人和无效请求人都需要各自承担相应的费用,获胜的一方得不到任何补偿或赔偿。因此,中国目前的专利制度使得专利权人花费较少的代价就可以获得实用新型专利权,而他人需要花较大的代价和时间才可以无效一个不应该存在的专利。

在德国,根据德国法律,德国的发明专利和实用新型无效由法院审理,不仅裁决专利性问题,胜诉方还可以得到赔偿。亦即,专利权如果被别人无效,则专利权人需要支付对方提出专利无效所产生的费用,包括律师费[1]。这样,专利权人就要审慎考虑其所获得的专利保护范围,否则过犹不及。因此,在德国,即使是实用新型,专利权人有可能会为其不恰当的专利保护范围而付出代价。

保护客体不同

在中国,根据专利法第二条规定:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。因此,在中国,实用新型专利仅仅保护形状、构造或其结合。发明专利中可以包含的方法、材料组分、材料或装置的使用等在中国都不属于实用新型专利的保护客体。

中德实用新型专利制度比较对于专利申请策略的启示

如上所述,中国与德国的专利制度在实用新型方面有以下区别:

-

在中国,实用新型专利的潜在风险成本相较于德国更低,由于针对实用新型专利的无效是由国家知识产权局的专利复审和无效审理部来审理,而不是如德国那样在法院审理,因此在中国即使实用新型专利被无效掉,专利权人也不用支付对方提出专利无效所产生的费用。 -

在德国存在特有的实用新型分离程序。 -

德国实用新型的保护客体范围相对于中国更大。

在中国,对于实用新型专利,许多人认为不像发明专利那样属于高价值专利,但是如果仔细进行推敲,实用新型专利是否就真的价值不高?

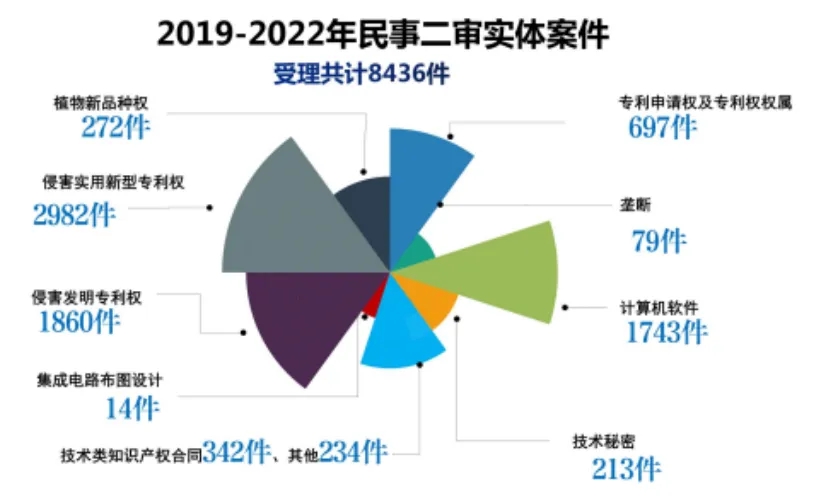

为了回答这个问题,我们以专利侵权为出发点对中国的发明和实用新型专利的“性价比”进行审视。下面基于最高人民法院知识产权法庭、浙江知识产权法院以及上海知识产权法院所公开的数据进行讨论。

首先,根据2022年最高人民法院知识产权法庭年度报告,在2019-2022年最高人民法院知识产权法庭受理的8436件民事二审实体案件中,侵害发明专利权纠纷1860件,占22%,侵害实用新型专利权纠纷2982件,占35.35%[6]。

特别声明:本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场,未经作者许可,禁止转载。

(来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn))

本文转自贸法通,版权归原作者所有,侵删