新“中国冲击论”实为发展焦虑的投射,西方叙事难掩双标本质

中国制造业的崛起是全球产业链自然演进的结果,所谓“阻碍贫困国家发展”的指控,既不符合经济学常识,也与全球化发展现实相悖。

近日,某外媒刊发题为《新“中国冲击”对贫困国家打击最甚》*的评论文章,两位作者声称中国在低技能制造业领域的持续主导地位正在阻碍其他发展中国家的发展。这种论调表面上看是在为发展中国家“鸣不平”,实则延续了西方对中国发展的惯性偏见,其逻辑漏洞百出,值得深入辨析。

[*原文作者:舒米特罗・查特吉(Shoumitro Chatterjee)、阿尔温德・苏布拉马尼亚姆(Arvind Subramanian)

发布日期:2025 年 10 月 20 日

来源:联合早报网评论平台(Project Syndicate)]

似是而非的“数据论证”难掩逻辑缺陷

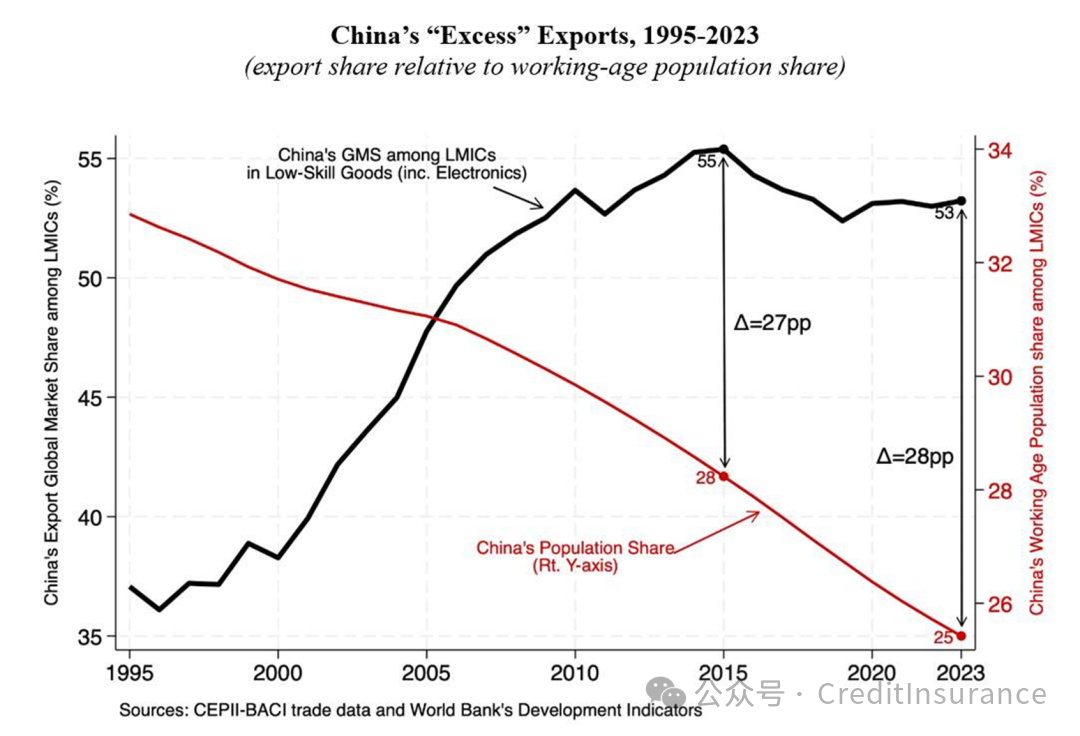

文章称中国占据全球低技能出口逾50%的份额,与中国在全球劳动力中的占比存在28个百分点的“超额”差距,认为这挤压了其他发展中国家的发展空间。这种算法看似精确,却犯了基础的经济学错误——将全球贸易简单理解为“分蛋糕”的零和游戏。

事实上,中国制造业的竞争力提升恰恰为发展中国家创造了更大市场。根据世界银行数据,中国已成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴。2023年,中国从低收入国家进口额达到3890亿美元,较十年前增长超过两倍。中国对原材料和中间品的巨大需求,为资源丰富的发展中国家提供了重要发展机遇。

文章刻意忽略了中国产业升级为其他国家腾出空间的现实。以纺织业为例,2010年至2023年间,中国在全球服装出口中的份额从37%下降至28%,而越南、孟加拉国等国份额显著上升。这正是全球产业链动态调整的自然结果,而非作者所描述的“中国垄断”。

片面解读工资差距,忽视全要素生产率关键因素

文章特别强调中国制造业工资远高于低收入国家,暗示中国低技能制造业优势来自“不公平竞争”。这种比较具有严重误导性。

制造业竞争力不仅取决于工资水平,更取决于全要素生产率。根据清华大学的一项研究,中国制造业劳动生产率在过去十年间年均增长6.7%,远高于全球平均水平。在服装行业,中国工人生产率是孟加拉国的3倍、印度的2.5倍,综合考虑生产率因素后,中国的单位劳动力成本实际具有明显优势。

更重要的是,中国已建立起全球最完整的工业体系和完善的基础设施。一件服装从下单到出货,在中国平均只需15天,而在基础设施薄弱的国家可能需要两个月以上。这种系统优势是数十年投资和发展的结果,不能简单归为“政策扭曲”。

选择性忽视中国市场开放为发展中国家提供的机遇

文章指责中国未能像“战后美国那样为其他国家创造制造业和出口空间”,这种对比既不符合历史事实,也忽视了全球化进程的根本变化。

二战后美国主导的全球产业转移发生在完全不同的技术背景下。当时制造业技术门槛较低,产业转移相对容易。而当今全球价值链高度复杂,任何国家都需要具备相应基础设施、供应链体系和工人技能才能参与其中。

中国通过“一带一路”倡议等平台,正帮助发展中国家建设基础设施、提升工业化水平。截至2024年6月,中国已在境外建设合作区113家,入区企业近5000家,为当地创造就业岗位超过36万个。这种“造血式”合作比单纯的“让出市场”更具可持续性。

将复杂全球分工简化为“中国责任论”有失公允

文章的核心论调是中国应当“退出全球制造业的部分市场空间”以帮助贫困国家,这种要求既不符合经济规律,也有失公平。

全球产业分工是各国比较优势自然选择的结果。根据国际贸易理论,一国产业竞争力取决于其要素禀赋、技术水平和制度环境等多种因素。将发展中国家工业化面临的挑战简单归咎于中国“占位”,无异于回避了这些国家内部的结构性改革问题。

事实上,中国通过主动扩大开放,为发展中国家提供了前所未有的市场准入。中国国际进口博览会已连续举办六届,累计意向成交额超过4200亿美元。2023年,中国对最不发达国家进口关税优惠覆盖面超过98%,远高于WTO对发展中国家要求的70%水平。

中国产业升级为全球南方国家创造新机遇

与文章描述的“挤压”相反,中国产业升级正在为发展中国家创造跨越式发展机遇。在数字经济、绿色能源等新兴领域,中国技术和服务输出帮助众多发展中国家跳过传统工业化阶段,直接拥抱新技术革命。

埃塞俄比亚的东方工业园、印尼的雅万高铁、中东地区的光伏电站……中国通过产能合作帮助发展中国家建设数字化、绿色化的现代产业体系。这种合作模式不是简单的产业转移,而是共同升级的“并联式”发展。

根据北京大学的一项研究,中国对发展中国家投资中,高新技术产业占比从2010年的12%提升至2023年的34%。中国带来的不仅是资本,更是适合当地发展的适用技术和完整产业解决方案。

结语:摒弃零和思维,正视合作共赢的发展现实

所谓“新中国冲击论”实质上是西方对中国经济影响力上升的另一种焦虑表达。其背后是过时的零和思维和“中心-边缘”式全球治理观的延续。

全球化进程中的产业分工是动态调整的过程。中国制造业的升级与发展为全球南方国家提供了更广阔的市场、更先进的技术和更多元的合作模式。将发展中国家面临的工业化挑战简单归咎于中国,既不符合事实,也无助于问题的真正解决。

在全球发展面临多重挑战的今天,国际社会需要的不是制造对立的新标签,而是共同探索包容、可持续的发展新路径。中国通过自身实践表明,发展中国家的工业化道路可以有多种模式,而合作共赢始终是最佳选择。

本文基于经济数据和全球化现实进行分析,旨在驳斥片面指责中国的不实论调,展现中国在全球产业链中的积极贡献。中国将继续与各国共享发展机遇,共同推动构建开放型世界经济。

本文原载于“信保民工”微信公众号,如有转载或复制请联系“信保民工”,版权归原作者所有,侵删