丝绸、瓷器、茶叶、鸦片:2000年来对华贸易逆差

-

这篇文章梳理了中西方 2000 年的贸易逆差史,核心围绕丝绸、瓷器、茶叶、鸦片四种商品展开,并揭示这段历史对当今中国的影响。

-

古罗马时,中国丝绸因奢华成欧洲追捧的奢侈品,罗马人需用黄金白银支付,形成早期贸易逆差,元老院甚至禁止男性穿丝绸。16 世纪后,中国瓷器经海路大量涌入欧洲,欧洲贵族争相收藏,白银(尤其拉美白银)持续流向中国,直到欧洲仿制出瓷器才减少进口。

-

17 世纪茶叶传入欧洲后,英国及美洲殖民地需求暴涨,茶叶贸易不仅推动洲际贸易,还因税收问题引发波士顿倾茶事件,成为美国革命导火索。为平衡茶叶贸易带来的巨额逆差,英国向中国输入鸦片,引发鸦片战争,中国陷入 “百年屈辱”,白银大量外流,民众成瘾,国家衰败。

-

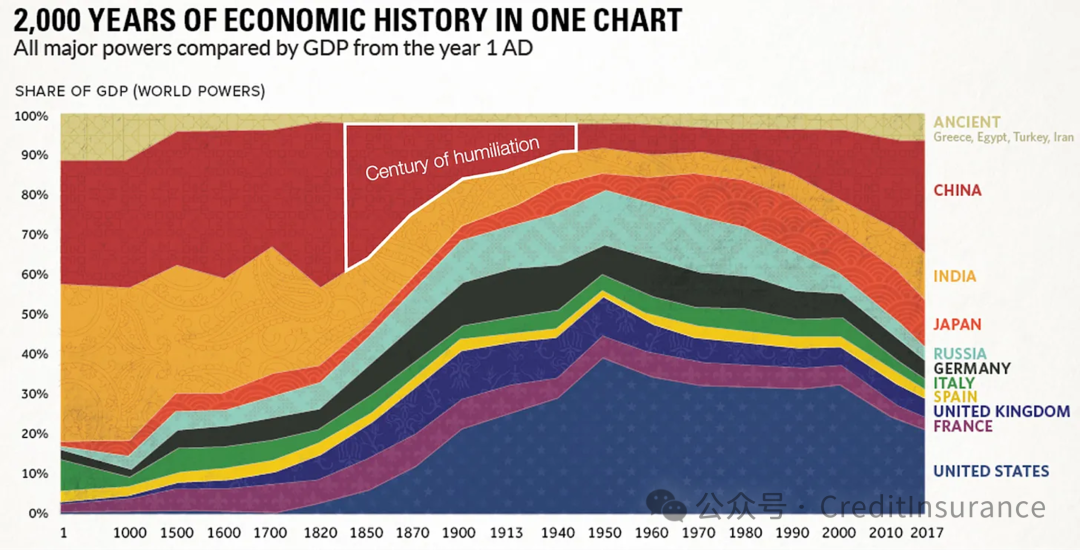

文章核心观点是:西方长期对华贸易逆差,历史上通过仿制技术(如丝绸、瓷器)、甚至战争(鸦片战争)来应对。这段历史深刻影响当今中国 ——“百年屈辱” 促使中国坚定追求发展、强化军力、重视爱国主义,并将统一台湾视为结束屈辱历史的重要一步。如今中国再次成为净出口国,西方又对逆差感到恐慌,虽与过去有货币体系等差异,但潜在的贸易冲突风险值得关注。

西方人担心他们对中国的长期贸易逆差:这种逆差会持续多久?当西方欠中国的债务多到无力偿还时,会发生什么?我们该如何理解当前的中美贸易战?

我们没有意识到的是,这并非首次发生。我们只需回顾历史:西方与中国的逆差已超过2000年,这对世界历史产生了巨大影响,从全球贸易路线的开辟,到殖民地的建立、殖民政策、国际战争、民族国家的兴起,以及当今中美两国的政治局势……

所以今天,我们将进行一次迷人的旅程,了解推动世界历史发展的四种商品:丝绸、瓷器、茶叶和鸦片。

丝绸

罗马人对奢侈品的喜爱程度如下:

保守估计,印度、中国和阿拉伯半岛每年从我们的帝国拿走一亿塞斯特斯(sesterces)1:这就是我们奢侈品和女人的花费——老普林尼(Pliny the Elder),《自然史》(公元 77-79 年)。

其中,丝绸是从中国进口量最大的商品。公元14年,元老院禁止男性穿着丝绸!

为了支付这笔费用,罗马人用玻璃器皿、琥珀、葡萄酒、地毯和其他商品2进行贸易,但这些商品的价值远不及罗马人从中国购买的商品。而且,总的来说,中国商人更青睐货币——主要是黄金和白银——而不是其他商品。以下是编年史家索利努斯(Solinus)在公元200年代撰写的关于丝绸之路的文字:

从[里海]海岸出发,我们遇到了厚厚的积雪、漫长的沙漠、残酷的人民和土地、食人族以及极其可怕的野兽,这些使得这半段路几乎无法通行。[...]穿越广袤无人的地区后,我们首先听说的是“塞里斯人(Seres)”(中国人);他们会在某些树木的叶子上洒水,使树叶湿润,从而产生一种物质,这种物质会变成类似棉花的线团。这种物质被称为“丝”(sericum),我们熟知并使用它,它激发了女性对奢华的热情,现在就连我们的男人也用它来打扮,袒露他们的身体。

“Seres”是文明而和平的民族,但他们避免与其他人接触,拒绝与其他国家进行贸易。每当他们渡河出国做生意时,他们既不使用自己的语言,也不说话;他们只用眼神估价,然后约定价格。顺便说一句,他们只喜欢出售自己的产品,而不喜欢购买我们的商品。3

它被称为丝绸之路并非巧合:丝绸之路并非唯一贸易商品,但却是迄今为止最受欢迎的。正如我过去提到的,这背后有一个根本原因:丝绸之路漫长,主要依靠陆路运输。这意味着它的成本非常高昂,而成本的主要驱动因素是重量。只有每公斤价值非常高的商品才能将货物运输到如此远的距离。这意味着昂贵的轻奢商品——比如丝绸。还要注意,丝绸之路的主要路径是穿过伊朗,正如我最近在这篇文章中提到的那样,而北部里海和乌拉尔山脉之间的替代路线是次要的。随着时间的推移,海路取代了陆路,因为海运成本低得多。这使得更多的商品贸易成为可能。

欧洲和中东地区对丝绸的需求如此巨大,以至于欧洲人痴迷于在当地生产丝绸,但他们既不懂制丝,也没有蚕:中国几个世纪以来一直保持着对丝绸的近乎垄断地位,这要归功于清朝的法令,任何试图出口蚕或蚕卵的人都将被处死。唯一的办法就是偷蚕,而这正是公元550年左右两位基督教僧侣所做的,他们冒着生命危险,将藏在藤条里的蚕偷运走私。

从此,东罗马帝国开始了丝绸生产,并逐渐渗透到欧洲其他地区。

这可能是中国制造业实力首次导致西方贸易失衡,需要政治干预,但绝不会是最后一次。

瓷

英语把瓷器称为“china”并非巧合。

中国人历经数千年,不断改良瓷器,使其变得轻薄、坚固、共鸣(resonant)更佳。其他文明在很长一段时间内都无法复制这种工艺。

但瓷器直到16世纪才开始传入欧洲,这并非巧合:瓷器过于沉重易碎,不适合陆路运输,因此需要通过海上航线才能抵达欧洲。大约在1500年4,葡萄牙人发现了一条绕过非洲通往印度群岛的道路。在奥斯曼帝国于1453年攻占君士坦丁堡并关闭了丝绸之路后,他们的主要目标是将奢侈品带回欧洲。

中国瓷器比当地瓷器薄得多,白得多,也更透得多,因此欧洲贵族非常珍视它。高昂的价格和稀缺性也是其成功的核心因素,因为它赋予了拥有者地位。其中最著名的当属青花瓷:

但种类繁多,欧洲贵族都喜欢囤积。

当我参观慕尼黑王宫时,我被那里的富丽堂皇所震撼。其中最显著的标志之一就是琳琅满目的中国瓷器。这些只是我拍摄的众多中国瓷器展品中的一部分。

当然,瓷器的高价促使葡萄牙商人增加瓷器进口。荷兰人效仿,也开始与中国进行瓷器贸易。很快,英国、法国,甚至瑞典——实际上,任何能通往大西洋的欧洲国家——都纷纷效仿。西班牙也采取了同样的做法,只不过是通过太平洋。

这里有一个有趣的细节:你知道现在西方人如何设计一些产品,然后将这些设计送到中国进行制造吗?

瓷器是中国制造欧洲人渴望的产品的另一个例子,但它同样不需要欧洲生产的任何东西。除了白银。因此,白银从欧洲流向了中国。从1500年到1800年,玻利维亚和墨西哥的矿山5出产了全球约80%的白银;其中30%最终流向了中国!

欧洲人痛恨这种白银的湮没,因为白银的产出速度和消失的速度一样快,所以他们试图阻止这种现象。当然,最受激励的是那些既无法获得白银又无法与中国进行贸易的国家。正因如此,意大利人在16世纪末试图仿制美第奇(Medici)家族的瓷器,尽管他们大多失败了。到了18世纪初,德国人成功了。几年后,也就是1712年,法国耶稣会神父弗朗索瓦·泽维尔·当特雷科勒(Francois Xavier d'Entrecolles)发表了他在中国读到并亲眼目睹的欧洲瓷器制作秘诀。在接下来的几十年里,本土瓷器产量增加,而中国瓷器的进口量下降。

茶

但看看茶发生了什么:

它于 17 世纪传入欧洲,到 18 世纪已成一股热潮,尤其是在英国及其美洲殖民地。6

与中国不同,英国的茶会加入牛奶和糖,这在甘蔗在美洲广泛种植之前是不可能实现的。因此,英国的茶饮消费得益于中国和美洲的茶品供应,这实属真正的洲际贸易。

茶叶需求越大,茶叶价格越下降,整个帝国买得起并消费茶叶的人就越多,这增加了英国人在茶叶上的整体支出。

这项贸易发展迅速,甚至具有政治意义。记住:正是一场茶叶税事件引发了美国革命。摘自刘易斯·达特内尔(Lewis Dartnell)的著作:

英国东印度公司努力满足美洲的需求,但到了18世纪60年代末,殖民地消费的大部分茶叶都是走私的荷兰茶叶,这在美国爱国者反对英国征税的鼓励下进行。为了压低走私茶叶的价格,英国议会于1773年通过了《茶叶法案》。该法案允许该公司将茶叶直接从中国运往美洲,无需缴纳英国进口税,并赋予其在美洲销售茶叶的垄断权。茶叶仅在殖民地征税。然而,殖民者认为这是英国试图将税收强加给他们。他们骚扰东印度公司的收货人,拒绝接收茶叶并将其留在码头边腐烂,或阻止东印度商人卸货。最公开、最著名的叛乱之一爆发于波士顿港。1773年12月,抗议者登上船只,将340多箱茶叶倾倒入港内,毁于一旦。波士顿倾茶事件引发了包括纽约在内的其他港口的类似叛乱。1774年,议会通过了《强制法案》(或称美国所称的《不可容忍法案》),局势进一步升级。该法案旨在惩戒马萨诸塞州的反抗行为,剥夺其自治权,并强制关闭波士顿港,直至赔偿受损货物。然而,这些严厉的报复措施反而加剧了各殖民地的团结,共同反抗国王,紧张局势持续升级,直到第二年春天独立战争爆发。

由于英国的税收,波士顿倾茶事件销毁了用西班牙裔美国人的白银购买的中国产茶叶。

在英国,茶叶与中国之间不断加剧的贸易失衡已成为一个严重的经济问题,以至于英国国王乔治三世派遣使者觐见中国皇帝,请求进一步放宽贸易限制。以下是皇帝回信的摘录:

我们天朝物产丰饶,境内物产丰富。因此,无需进口外夷制成品来换取我们自己的产品。然而,鉴于天朝生产的茶叶、丝绸和瓷器对欧洲各国和你们而言都是必需品,因此,作为恩惠的象征,我们特许外国商人在广州设立办事处,以便满足你们的需求,并使你们的国家也分享我们的恩惠7。

那么,英国人为解决贸易失衡做了什么?有两件事。一是东印度公司在19世纪50年代派遣苏格兰植物学家罗伯特·福琼(Robert Fortun)前往中国采购和出口中国茶树。这促进了印度茶叶的生产,并在随后的几十年里不断发展,降低了中国茶叶的消费份额。这已经是第三次走私中国茶叶生产技术来减少贸易失衡了。

英国人做的另一件事是引进鸦片。

鸦片

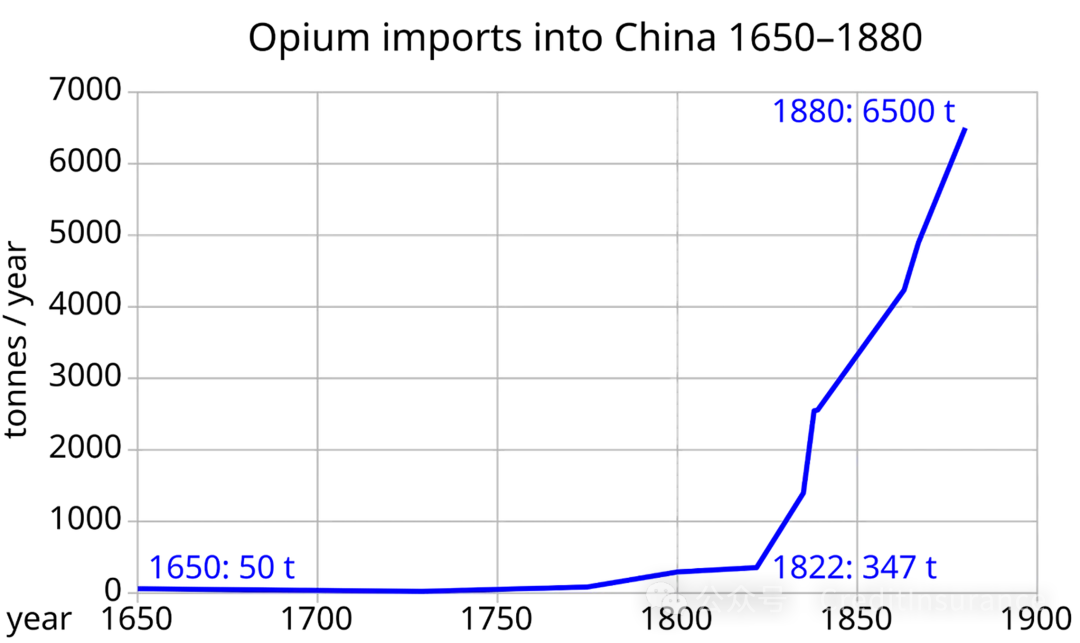

18世纪末,英国征服印度8时,非常清楚自己与中国的贸易不平衡,于是想方设法减少这种不平衡。他们找到了解决之道——鸦片。他们制定了一项计划,在印度生产鸦片,然后销往中国。结果,英国迫使印度东部的当地农民放弃农作物种植,转而种植罂粟,而罂粟正是鸦片的原料。

随后,英国人将鸦片引入中国。9

最初,它被认为是一种药物。它是唯一可用的止痛药。后来,它在上流社会和富人阶层中传播开来。从那里,它蔓延到了社会的其他阶层。当然,许多尝试过它的人都上瘾了。

它(鸦片贸易)起飞了。

嘉庆皇帝注意到了这一切,于是在 1810 年颁布了一道圣旨来制止这种行为:

鸦片有害。鸦片是一种毒药,会破坏我们的良好风俗和道德。法律禁止使用鸦片。

但政府无力执行。1839年,中国政府最终全面禁烟,鸦片贸易却支撑了茶叶贸易,甚至更多,于是英国人为了保护鸦片贸易,发动了对中国的攻击;这就是第一次鸦片战争。

英国获胜,迫使中国屈服:允许其在中国销售鸦片。英国还接管了香港。

又一场鸦片战争爆发了,此后英国人以及其他西方人10得以深入中国内陆贩卖鸦片。中国的贸易赤字变成了盈余。在接下来的几十年里,鸦片成瘾现象愈演愈烈。到1949年,4.4%的中国人染上了鸦片瘾。当地农民用鸦片替代了农作物。政府利用鸦片税来维持财政,这种情况一直持续到共产党对社会和文化的掌控足够强大,最终禁掉了鸦片。

这就是中国人所说的百年屈辱,中国从世界上最富有、最先进的国家沦为一个一贫如洗的穷乡僻壤。11

今日中国

此事至今仍影响深远。百年屈辱是中国如今如此坚定地追求自身发展和扩张的核心原因。它认为,它应该夺回自己在世界上的合法地位,而这个地位曾被西方列强用武力夺走,并因吸毒而沦为奴隶。中国共产党的合法性源于结束中国历史上这段黑暗时期。正因如此,它对美国的强权如此敏感,正因如此,它如今正在大力建设自己的军队,正因如此,教育如此注重爱国主义,正因如此,它想要通过统一台湾来结束这段黑暗的篇章。12

基于此,我们对中国能有什么期待?继续这种扩张,变得更强大,更民族主义,永远不再寻求其他大国的帮助,继续在周边建立陆地缓冲带,并努力统一台湾12。

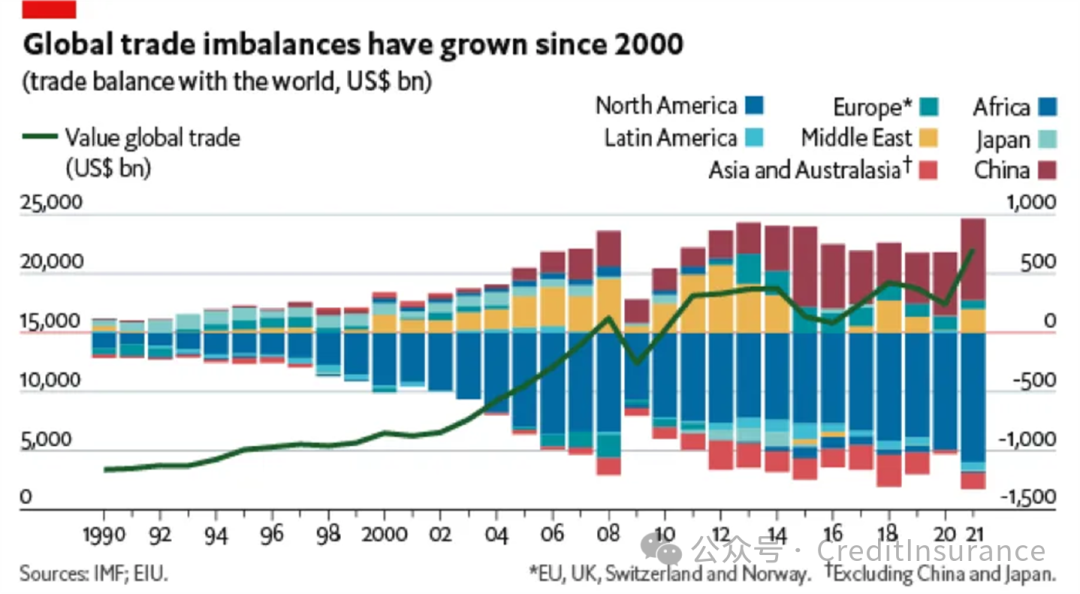

至于贸易,今天我们又回到了中国是净出口国的世界。

中国的产量再次超过其消费量,这意味着它对外国资金的兴趣远大于商品。西方政府再次对这种逆差感到恐慌,认为这种情况不可能永远持续下去。

如果我们回顾历史,未来会发生什么?就像丝绸、瓷器和茶叶一样,西方国家很可能会试图了解中国的制造业实力,并将其复制到西方——这正是中国过去45年来对西方国家所做的。

中国一如既往地保护其经济免受对外贸易的影响。因此,如果鸦片战争是一个有效的先例,西方国家将竭尽所能开放对华贸易。这就是特朗普发动贸易战的背景,只不过这一次,中国市场不能用枪杆子打开。或者说,可以吗?这最终会导致战争吗?

我认为今天和过去有一个根本的区别:货币。两千年来,中国痴迷于囤积一样东西:白银。为什么?为什么白银如此重要?为什么中国如此需要白银?为什么白银无法生产?为什么白银如今不像过去那么重要了?美国债务取代了白银吗?

备注:

1.ChatGPT 告诉我,如果以食物和工资来比较,一枚塞斯特斯(sestertius)如今价值 2 至 30 美元,所以1 亿塞斯特斯相当于今天的 2 亿至 30 亿美元。它还估计罗马帝国的预算为 8 亿塞斯特斯,因此在奢侈品上的支出相当于政府年度预算的 12% 左右!

2.在你读到的大多数历史教材中,这些物品清单只是略加提及,但实际上,大多数有趣的东西都蕴藏于此。例如,琥珀是从哪里来的?大部分琥珀产自波罗的海沿岸,靠近如今的波兰格但斯克。从罗马人开始,这便是该地区收入和发展的来源之一。琥珀至今仍是该地区的特产。

3.当时有几份报告提到中国人在贸易期间拒绝会面或互动。我觉得这很有意思。

4.一些瓷器在此之前就已抵达,大约在 14 世纪,通过君士坦丁堡抵达,但当时的数量极少。

5.主要是玻利维亚的波托西和墨西哥的萨卡特卡斯

6.有趣的是:这种独特的英国式成功部分归功于政府的推动。维基百科写道:“当时,英国东印度公司对茶叶贸易的兴趣远大于咖啡贸易,因为随着咖啡馆在欧洲其他地区的扩张,国际咖啡竞争也愈演愈烈。政府的政策促进了与印度和中国的贸易,并鼓励任何能够刺激茶叶需求的举措。茶在宫廷中成为一种时尚,而吸引着男女顾客的茶馆也开始越来越受欢迎。茶越来越受欢迎的原因在于其冲泡的简便性。‘泡茶只需加入沸水;而咖啡则需要烘焙、研磨和冲泡。’”

7.这封信气势嚣张,真是让人忍俊不禁。信中还进一步阐述了为什么英国人不能为了贸易而占领土地,不能与更多港口通商,也不能传播基督教。我尤其喜欢其中的一句话:“国王啊,上述建议或许是贵国大使出于个人原因胡乱提出的,又或许您本人不了解我朝的规章制度,在表达这些狂妄的想法和愿望时,并没有违反这些规章制度的意图……”

8.也就是今天的印度、斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦和阿富汗部分地区。

9.鸦片在中国早已为人所知,并被广泛使用,但传播范围并不广。英国人传播了鸦片,使其更加流行。

10.最初只有英国和法国参与了第二次鸦片战争,与中国交战。美国和俄罗斯也获得了与中国的贸易机会,后来其他国家也加入了进来,例如荷兰、葡萄牙、意大利、日本……

11.当然是人均GDP了。1950年,印度人口只有5亿,无论从整体GDP还是实力来看,都算不上落后。

12.或者为什么新加坡今天对毒品的打击如此激烈:新加坡是由华人建立的,鸦片悲剧的记忆仍然历历在目。

本文原载于“信保民工”微信公众号,如有转载或复制请联系“信保民工”,版权归原作者所有,侵删